大阪府 郷土食

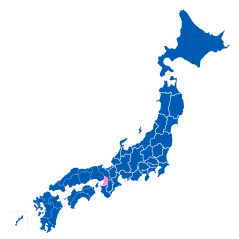

大阪府

大阪府は、瀬戸内海の東端に位置する大阪湾を望み、生駒山地・金剛山地・和泉山脈を背負う大阪平野を中心として発展してきたので、海や山の食材に恵まれてき ました。また江戸時代は、瀬戸内海を通して北前船などがもたらす諸国の産物が集まり、後に「天下の台所」と言われたくらいである。このことが〝くいだおれの町大阪〟と言われるようになった一因であることは間違い ありません。また商人の町として栄えてきたので、合理的な考え方から生み出された料理もあります。一方周辺部に行くと、その土地土地でとれる個性的な食材を生かした料理もあ ります。

船場汁(せんばじる)

1人当たりの栄養量 (小学校3、4年生)

| エネルギー | 7kcal |

| たんぱく質 | 0.2g |

| 脂質 | 0g |

| カルシウム | 10mg |

| 鉄 | 0.1mg |

| ビタミンA | 16μgRE |

| ビタミンB1 | 0.01mg |

| ビタミンB2 | 0.01mg |

| ビタミンC | 5mg |

| 食物繊維 | 1g |

| 食塩 | 0.6g |

| マグネシウム | 4mg |

| 亜鉛 | 0.1mg |

由来

商人の町と言われる大阪、その大阪の中でも船場(せんば)は、特に商人の多い町として有名です。

大阪商人は料理に対しても合理的な考え方をしています。その結果、いくつかの大阪の郷土料理が生まれました。船場汁もそのひとつです。

船場汁は、塩さばのおいしい身の部分を主人が食べ、本来ならすててしまう塩さばのアラでだしをとり、大根を入れただけの質素な汁で、それを丁稚 (でっち)が食べていました。商人の「すてるのはもったいない。何かに使えないか」という考えから作られた料理といえます。現在、料亭などで出される船場汁は、新鮮なさばの身を使い上品に作られています。

塩さばのかわりに塩ざけ・塩ぶりを使うこともあります。

材料・分量

| 1 | さばのアラ | 適量 |

| 2 | だいこん(いちょう切り0.5cm) | 30g |

| 3 | 葉ねぎ(小口切り0.3cm) | 5g |

| 4 | 食塩 | 適量 |

| 5 | 水 | 180g |

作り方

- 鍋に水・塩さばのアラを入れて煮る。

- だいこんを加えてさらに煮る。

- 食塩で味をととのえ、葉ねぎを入れて仕上げる。

子どもたちが作るための手順

※材料を使う順番にじゅんびしておきましょう

⑤→①塩さばのアラ→②だいこん→④→③葉ねぎ

給食献立例

1人当たりの栄養量 (小学校3、4年生)

| エネルギー | 610kcal |

| たんぱく質 | 24.3g |

| 脂質 | 17.1g |

| カルシウム | 357mg |

| 鉄 | 2.4mg |

| ビタミンA | 371μgRE |

| ビタミンB1 | 0.29mg |

| ビタミンB2 | 0.58mg |

| ビタミンC | 45mg |

| 食物繊維 | 3.6g |

| 食塩 | 3.2g |

| マグネシウム | 62mg |

| 亜鉛 | 1.9mg |

献立例

- ・かやくごはん

- ・牛乳

- ・水菜の煮びたし

- ・船場汁

- ・みかん

放送資料

今日の献立は、大阪の郷土料理船場汁です。

大阪市の船場付近は、昔から大きなお店が並ぶ商人の町として有名です。船場汁は、この船場で働いていた人たちが食べていた汁です。

さばは昔から、庶民の味としてよく食べられていた魚です。しかし『さばの生き腐れ』と言われるくらいアシの早い(腐るのが早い)魚なので、保存しやすい塩さばとして出回ることが多かったようです。

商人の家では、その塩さばのおいしい身の部分を主人が食べて、残った骨を捨てるのはもったいないので、その骨でだし汁をとり、それに大根を入れて汁を作り、働いている人に食べさせました。その汁を船場汁と呼ぶようになりました。

給食の船場汁は、さばの削り節でだし汁をとり、塩さばの身を使って、料亭の料理のようにおいしく仕上げています。

今日は、大阪の味を楽しんでください。

一口メモ

船場汁は、本来なら捨てることの多い塩鯖のアラでだしをとり、大根を入れただけの質素な汁で、あくまでも商家で働く人が食べることを前提に考えられた料理である。だから基本的に食べる人のことを考えて作った料理ではないので、決

しておいしいものではない。しかし、現在料亭などで出される船場汁はしっかりだしをとって、おいしく作られることが多い。

大阪府